您所在位置: 首頁(yè) »文旅產(chǎn)業(yè)»正文

蕩漾在崇武古井中的鄉(xiāng)愁

“染絲井”被視為“崇武第一福井”

“分飲井”見(jiàn)證了崇武人互助友愛(ài)的民風(fēng)

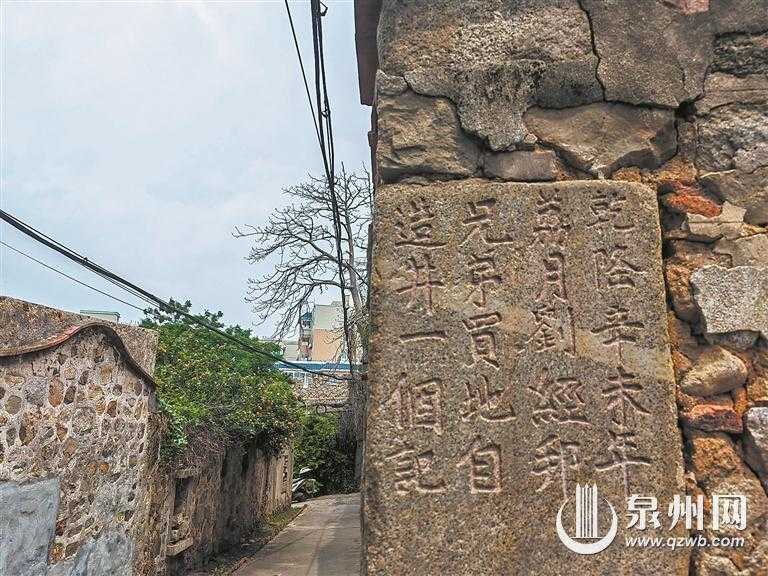

碑文記錄“買地井”往事

探尋“嫁妝井”,感恩父母心。

水關(guān)門口的古井

“涌泉井”乃鄉(xiāng)人捐建開(kāi)鑿

水井散發(fā)著濃濃的生活氣息

作為古代軍事要地,泱泱六百年,崇武古城佇立在閩東南海防線上,是我國(guó)海防史上保存較完整的史跡之一。如今,崇武古城是遠(yuǎn)近聞名的旅游勝地,也是“惠女精神”的展示地,這里還遍布著許許多多古井,密集程度之高,保護(hù)力度之好,賡續(xù)了海絲記憶,承載著游子鄉(xiāng)愁,成為當(dāng)?shù)匚穆玫囊淮筇厣?/p>

今年“五一”假期,崇武古城風(fēng)景區(qū)累計(jì)接待游客4.31萬(wàn)人次,古城水關(guān)區(qū)域累計(jì)接待游客約2.65萬(wàn)人次。不少游客穿著惠女服飾打卡古井,各界人士期待讓古井文化發(fā)揚(yáng)光大,乘著文旅東風(fēng)為泉州世界遺產(chǎn)保護(hù)利用典范城市打造和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。 □融媒體記者 魏婧琳 文/圖

源遠(yuǎn)流長(zhǎng)

宋代就開(kāi)始鑿井取水

水是生命之源。走在崇武水關(guān),隨處可見(jiàn)水井。大部分水井的井壁磚石已被磨圓,井邊長(zhǎng)滿厚厚的青苔,年久日深的痕跡,訴說(shuō)著古城歷史的滄海桑田。

崇武民俗研究愛(ài)好者陳建民,生于斯長(zhǎng)于斯,他退休前是惠安小學(xué)的老師,多年來(lái)一直熱心于崇武歷史文化的研究與傳播。十幾年前,一位喜歡攝影的親戚來(lái)古城,專門拍古井。這引起了陳建民的興趣,歷史悠久的崇武水井也成為他研究的主要課題之一。

崇武地處我國(guó)東南沿海突出部,三面環(huán)海,是彈丸之地,淡水資源十分缺乏,鑿井取水就成為先民在此生存的必需條件。“這里的地質(zhì)構(gòu)造屬浙閩活化陸臺(tái),基層由變質(zhì)巖系組成。境內(nèi)以剝蝕臺(tái)地為主,基巖裸露。”陳建民介紹說(shuō),這對(duì)鑿井技術(shù)是一大考驗(yàn)。宋初以前,這里的先民是如何獲取生產(chǎn)、生活用水的,目前還缺少相關(guān)史料。不過(guò)宋代中期以來(lái),崇武軍民鑿井取水的情況,可以從史書(shū)上找到佐證。

《崇武所城志·山水·井泉》載:“宋時(shí)置小兜寨,已鑿有井。若所內(nèi)井、山前井、下庵井、庵山井、南門外井是也。”據(jù)陳建民介紹,宋代水井大多具有以下特征:井腹條石較大,表面凹凸明顯,拼湊不緊密。一般來(lái)說(shuō),井欄四塊拼裝,井欄石塊又寬又高又厚。

在水關(guān),所內(nèi)井就是典型的宋代井。1387年崇武筑城,置千戶所,建所公署。《崇武所城志·公署》載:“儀門外西邊井一口,宋建巡司時(shí),蓋已有之。”所公署內(nèi)保留宋鑿水井,后稱“所內(nèi)井”。

“宋朝的時(shí)候,這里都是駐軍,開(kāi)鑿的都是大井,屬于公用。明代,江夏侯筑城后,守城兵士一千多人,設(shè)軍伍十個(gè),分城內(nèi)十幾處建營(yíng)房,加上原先民遷居城內(nèi),為解決軍民生活、生產(chǎn)用水,開(kāi)鑿水井成為當(dāng)時(shí)一大工程。”陳建民說(shuō),后世研究者因此推斷明代開(kāi)鑿水井的范圍最廣,新鑿水井?dāng)?shù)量超出十口。到了清代、民國(guó)初期,隨著人口數(shù)量不斷增多,崇武城區(qū)的水井?dāng)?shù)量已經(jīng)增至數(shù)十口。

古井傳承

每個(gè)崇武人的鄉(xiāng)愁記憶

土井、圓形井、方井、五角井、六角井、八角井……走在崇武古城的大街小巷,不時(shí)有形狀各異的水井映入眼簾,讓人目不暇接。有人說(shuō)古城的水井有六十多口,潮樂(lè)村文化協(xié)管員甘澤平曾做過(guò)統(tǒng)計(jì),僅潮樂(lè)村就有古井25口。對(duì)此,陳建民說(shuō):“可能遠(yuǎn)不止這個(gè)數(shù)字,這里的水井密集程度值得進(jìn)一步研究。”

“崇武的水井,按井腹構(gòu)筑材料不同,分為土井、磚井、石井。土井最為原始。平地鑿坑后,坑內(nèi)保持原質(zhì)地,蓄水成井。”據(jù)分析,崇武的土井不止一口,明代建城時(shí),分布于城內(nèi)外的幾處“庫(kù)潭”都是較大型的土井。建城時(shí),選擇地勢(shì)低凹的地方,集中取土筑城。取土后形成面積較大的“坑井”,利用地表水和降水聚集,形成“庫(kù)潭”。

“土井屬坑井,沒(méi)有砌筑墻。”陳建民稱,“宋初或明中期開(kāi)鑿的水井,場(chǎng)地開(kāi)闊,使用率較高,加上造井技術(shù)相對(duì)落后,井腹大多為寬大的多邊形。到了清代,周邊建筑物限制,鑿井場(chǎng)地狹窄,加上砌筑技藝提高,井腹較小。”

崇武作家汪麗婷一直在潮樂(lè)村工作,她對(duì)水井有很深的感情。在她眼里,取水、用水的交談聲,村民挑水的腳步聲,兒時(shí)小伙伴在井臺(tái)邊的嬉戲聲,都是水井獨(dú)特的鄉(xiāng)愁。

雖然早就有了自來(lái)水,在崇武,古井依舊是人們生活用水的來(lái)源之一。在迷宮一樣的古城地圖前,我們看到的水井標(biāo)示如繁星一般。飲用井、農(nóng)耕井、儲(chǔ)存井、消防井、作坊井……這里的水井有著各種作用,散發(fā)著濃濃的生活氣息,伴隨著古城人的朝夕煙火。

汪麗婷常常站在古城墻上,凝望城中水井的方向,想象古代的各種用水場(chǎng)景。她介紹說(shuō),飲用井是當(dāng)年民眾、軍士飲食生活必需的水井。“宋代、明代開(kāi)鑿的水井,大部分是這種井。”而明末清初有的大戶建宅配有花園,也在園內(nèi)鑿井,以澆灌花木;明代建崇武城時(shí),開(kāi)掘的幾處“庫(kù)潭”則是為了農(nóng)耕之用。此外,當(dāng)時(shí)人們還有鑿井儲(chǔ)物的習(xí)慣,比如“福全”陳氏經(jīng)營(yíng)當(dāng)鋪,就在宅內(nèi)鑿井儲(chǔ)存物品,這種儲(chǔ)存井就有防盜的功能,往往比較隱蔽。

“對(duì)每一個(gè)崇武人來(lái)說(shuō),水井是獨(dú)特的成長(zhǎng)記憶。”陳建民也經(jīng)常帶著學(xué)生們參觀了解當(dāng)?shù)氐母鞣N水井。翻看學(xué)生們的參觀筆記,有的孩子加深了對(duì)故鄉(xiāng)歷史的認(rèn)識(shí):“在古代,挖井取水對(duì)崇武人的生活生產(chǎn)是不可忽視的……”有的孩子對(duì)古代的鉆井技術(shù)充滿好奇:“有些水井是從巖石層開(kāi)鑿,先民真是太聰明了……”遍布古城的各種水井,不知不覺(jué)中已經(jīng)融入他們的成長(zhǎng)記憶里。

水井佳話

記錄古城美德故事

青石板路尋故夢(mèng),古井佳話頌千年。分飲井、涌泉井、嫁妝井、買地井……在崇武,幾乎每一口古井都有自己背后的故事,沉淀著古城人的水井情結(jié)。

潮樂(lè)“顯公祠”一側(cè),有一口古井叫“分飲井”。顧名思義,這是自家挖掘的水井,分與鄰居家飲用。在崇武古城門附近,由于地少居戶較多,用地非常緊湊,許多房屋僅隔一條窄窄的小道,甚至墻與墻相連共戶,比鄰而居。“分飲井”就是在井口之上砌起一堵圍墻,墻的兩邊各留一個(gè)井口,這樣兩家都可以在自己家中,汲水飲用。

“不止‘分飲井’,其他古井背后也有類似的美德故事。”海潮庵附近有一口“涌泉井”。甘澤平介紹說(shuō),那是1926年鄉(xiāng)人捐資合力開(kāi)挖的,井圍上鐫“涌泉井”及捐建署名并開(kāi)井記事,系崇武書(shū)家詹石如所書(shū)。井上還鐫有二十幾位捐資開(kāi)井人的姓名,雖然已經(jīng)斑駁,卻留下了一段鄉(xiāng)人熱心慈善的佳話。

海岬彈丸之地,水資源不足的人也曾向其他人家買地開(kāi)鑿水井。崇武西城門向東約五十米南側(cè),是劉氏(彭城)古大厝,門牌編號(hào)“打鼓巷2號(hào)”,古厝大門前左側(cè)墻壁上鐫著一塊鑿字碑石,碑文“乾隆辛未荔月劉經(jīng)邦兄弟買地自造井一個(gè)記”,立石為據(jù)。

五十歲的陳阿姨來(lái)自江西,她在崇武生活了十幾年,也聽(tīng)說(shuō)過(guò)附近不少古井的故事,“嫁妝井”是其中之一。說(shuō)到“嫁妝”,人們通常會(huì)聯(lián)想到金銀珠寶、絲綢布匹,而在崇武,孫氏人家給女兒的嫁妝是一口水井。孫氏的女兒嫁給北側(cè)的詹氏,詹氏人家沒(méi)有水井。結(jié)婚時(shí),娘家為女兒家鑿水井一口作為嫁妝。孫氏人家為女兒夫家造井,有了“基礎(chǔ)設(shè)施”也就保證了女兒未來(lái)的“物質(zhì)資源”,有較好的生活用水條件。

專家聲音

讓古井資源為文旅“上分”

崇武古城作為央視熱播劇《春色寄情人》的取景地,在這個(gè)“五一”假期成為文旅網(wǎng)紅之地,迎來(lái)一波波天南地北的游客,文旅經(jīng)濟(jì)“熱力四射”。古城及景區(qū)持續(xù)火熱,演出現(xiàn)場(chǎng)熱鬧非凡,并開(kāi)展“海的女兒”惠女服飾變裝體驗(yàn)周和崇武趣趕“潮”主題活動(dòng),還有不少游客穿著惠女服飾打卡古井。

惠安縣文聯(lián)兼職副主席、詩(shī)人葉逢平是崇武人,他在“五一”期間接待友人,第一件事就是帶朋友去看他寫(xiě)進(jìn)詩(shī)里的那口“染絲井”——

“歸來(lái),打上一桶井水/沖洗滿身風(fēng)塵/你驚嘆于它如此非凡/外呈四角形,內(nèi)為六角形/印染著海上的傳奇——/升起風(fēng)帆,破萬(wàn)里浪……”(葉逢平《染絲井》)

“染絲井”位于海潮庵,又稱下庵井,鑿于宋代,井深3米,常年出水量大,歷代稱它為“不枯井”,人稱“崇武第一福井”。清代中期,下庵井北側(cè)的林廣記經(jīng)營(yíng)絲綢、布匹(古稱夏布),該商號(hào)就在井南邊創(chuàng)建了相當(dāng)規(guī)模的漂染作坊群,汲取這井水漂染絲布,經(jīng)泉州從“海上絲綢之路”出口海外,下庵井因此也有了“染絲井”的雅稱。歲月悠悠,下庵井依舊清澈如初,為水關(guān)人家所愛(ài)、所用,人們汲水下庵井,下庵井汲取的是古城中央的蓮花石泉,真所謂綿綿世代之“福井”。“廣記布,穿不破”,歷經(jīng)二百多年流行不輟,成為崇武人耳熟能詳?shù)乃渍Z(yǔ)。

“染絲井”成為海絲記憶的一部分。泉州學(xué)研究所原所長(zhǎng)林少川曾經(jīng)建議制定規(guī)劃,把“染絲井”還有附近的這些古井群體加以保護(hù),做一個(gè)全面的規(guī)劃,突出古井的地位。在他看來(lái),一個(gè)地方如果有歷史文物、古跡,然后加以保護(hù),就會(huì)有更多的游客來(lái)參觀,產(chǎn)生的不僅僅有社會(huì)效益,還會(huì)帶動(dòng)旅游業(yè),產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。他建議多挖掘古井文化,傳播古井故事,帶領(lǐng)大家探尋獨(dú)特的海絲記憶、閩南鄉(xiāng)愁。

在接受采訪時(shí),陳建民也表達(dá)了同樣的心聲。“通過(guò)古井文化故事給文旅帶來(lái)新的活力,讓古城越來(lái)越好,是每一位崇武人的共同心愿。”他說(shuō)。

1、本網(wǎng)站所登載之內(nèi)容,不論原創(chuàng)或轉(zhuǎn)載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業(yè)用途。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

2、本網(wǎng)原創(chuàng)之作品,歡迎有共同心聲者轉(zhuǎn)載分享,并請(qǐng)注明出處。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com

新聞排行

- 1石獅671艘漁船進(jìn)入伏季休漁

- 2一季度泉州市高新技術(shù)企業(yè)貸款余額比增1

- 3泉州市啟動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新型企業(yè)申報(bào)工作

- 4黃東萍譚寧將出征巴黎奧運(yùn)會(huì)

- 5《泉州十龍九子》短視頻獲第十四屆北影節(jié)

- 6亮相世界舞臺(tái) 泉州美食秀出新春色

- 7泉州市發(fā)改委舉辦專家座談會(huì) 發(fā)揮智庫(kù)優(yōu)

- 8實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門紅” 泉州一季度220個(gè)省重點(diǎn)項(xiàng)

- 9泉州市首次舉辦數(shù)據(jù)要素與數(shù)據(jù)資產(chǎn)培訓(xùn)班

- 10泉州堅(jiān)持“初中免試就近和公民同招”入學(xué)